アルロースは、血糖値を気にする人々の間で注目を集めている甘味料の一つです。近年の研究では、アルロースが血糖値の上昇を抑え、さらには血糖値を下げる可能性があることが示されています。

そのため、糖尿病患者や血糖値スパイクを避けたい人にとって、重要な選択肢の一つとなるかもしれません。

また、アルロースは「希少糖」と呼ばれる特別な糖の一種であり、砂糖に近い甘みを持ちながらカロリーがほぼゼロという特性を持っています。

さらに、血糖値が上がらない甘味料として、従来から使われているラカントとの違いについても関心が高まっています。

ラカントの摂取で血糖値が上がる可能性や、実際の実験データなどについて詳しく知りたい人も多いでしょう。

本記事では、アルロースの基本情報から、血糖値との関係、実際の研究データ、安全性、そしてラカントとの比較まで、詳しく解説していきます。

アルロースの副作用や適量についても触れながら、日常生活でどのように活用できるのかを分かりやすく紹介します。血糖値管理に役立つ甘味料を探している方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

- アルロースが血糖値の上昇を抑え、下げる可能性がある理由

- 血糖値スパイクを防ぐ効果とその仕組み

- 糖尿病患者でも安全に使用できるかどうか

- ラカントとの違いと血糖値への影響

アルロースが血糖値を下げる仕組みとは?

- 希少糖アルロースとは?基本情報を解説

- 血糖値が上がらない甘味料として注目される理由

- 血糖値スパイクを防ぐ効果はあるのか?

- 血糖値を下げる仕組みと研究データを紹介

- 糖尿病患者も使える?安全性と適用範囲

希少糖アルロースとは?基本情報を解説

希少糖アルロースとは、自然界にわずかしか存在しない「希少糖」の一種で、カロリーがほぼゼロでありながら砂糖に近い甘みを持つ甘味料です。

近年、血糖値の上昇を抑える効果があるとして注目を集めています。

アルロースは、果物や小麦などに微量に含まれていますが、自然界での量が非常に少ないため、大量に採取することはできません。

そのため、現在は酵素を用いた生産技術が開発され、トウモロコシやサトウキビなどから人工的に生成されています。見た目や味は砂糖とほとんど変わらず、料理や飲料にも幅広く使用可能です。

アルロースは一般的な糖類と異なり、体内でほとんど代謝されずに排出されるため、エネルギーとして利用されにくい特徴を持っています。

この性質により、糖尿病やダイエットを意識する人にとって、砂糖の代替として活用できる可能性が高まっています。

また、アルロースには血糖値の上昇を抑える効果があることが研究によって示されています。摂取後の血糖値の変化を観察すると、一般的な糖と比較して血糖値の上昇が大幅に抑制される傾向があります。

これにより、食後の血糖値スパイク(急激な血糖値の上昇)を防ぐ効果が期待されており、特に糖尿病の予防や管理に役立つと考えられています。

ただし、アルロースは新しい甘味料であるため、長期的な影響に関する研究はまだ進行中です。

安全性は確認されていますが、一度に大量に摂取すると消化不良やお腹がゆるくなる可能性があるため、適量を守ることが推奨されています。

以上のように、アルロースは希少糖としての特性を持ち、血糖値管理に有益な甘味料としての可能性が期待されていますが、正しい知識を持って活用することが重要です。

血糖値が上がらない甘味料として注目される理由

アルロースが「血糖値が上がらない甘味料」として注目される理由には、いくつかの要因があります。

まず第一に、アルロースは体内でほとんど代謝されないため、摂取しても血糖値が大きく上昇しないという特性があります。

一般的な糖類、特に砂糖やブドウ糖は、体内に吸収されると血糖値を上昇させ、インスリンの分泌を促します。

しかし、アルロースは小腸で吸収された後、大部分が尿として排出されるため、血糖値にほとんど影響を与えません。この性質により、糖尿病患者や血糖値の管理が必要な人にとって、安心して使える甘味料としての価値が高まっています。

また、アルロースには血糖値を下げる効果もあるとされています。いくつかの研究では、アルロースを摂取した後、インスリン感受性が改善されることが報告されており、糖の代謝を助ける可能性が示唆されています。

特に食後の血糖値スパイクを抑える効果が期待されており、これにより糖尿病のリスクを軽減できる可能性があります。

アルロースは従来の低カロリー甘味料と異なり、甘さの質が高いことも特徴です。人工甘味料の中には苦味や後味の違和感があるものもありますが、アルロースは砂糖に近い自然な甘みを持っているため、料理や飲み物に取り入れやすいのも利点の一つです。

この理由で、健康を意識する人々の間で、使いやすい甘味料としての人気が高まっています。

ただし、アルロースはまだ新しい甘味料であり、市場での普及が進むにつれて、さらなる研究が必要とされています。

特に、長期間の摂取による健康への影響や、他の栄養素との相互作用については慎重に検討されるべき点です。また、一度に大量に摂取すると消化不良やお腹の不調を引き起こす可能性があるため、適量を守ることが大切です。

アルロースは血糖値が上がりにくい甘味料としての魅力があり、健康を意識する人々や糖尿病の予防を考える人々にとって、有力な選択肢の一つとなっていますが、正しく理解し、適切に活用することが重要です。

血糖値スパイクを防ぐ効果はあるのか?

血糖値スパイクとは、食事の後に血糖値が急激に上昇し、その後急降下する現象のことを指します。

この急激な変動は、体への負担が大きく、糖尿病や動脈硬化のリスクを高める要因の一つとされています。そのため、血糖値スパイクを防ぐことは健康管理において非常に重要です。

アルロースには、食後の血糖値の上昇を抑える効果があると考えられています。その理由の一つは、アルロースが糖の吸収を抑制する働きを持っている点です。

具体的には、アルロースは小腸での糖の吸収を妨げることで、ブドウ糖の血中への移行を遅らせる可能性が指摘されています。これにより、食後の血糖値の急上昇が緩和されると考えられています。

また、アルロースは膵臓のインスリン分泌にも影響を与えるとされています。

インスリンは血糖値を下げるホルモンですが、血糖値スパイクが頻繁に起こると、インスリンの分泌が乱れ、やがてインスリン抵抗性(インスリンが効きにくくなる状態)を引き起こすことがあります。

アルロースの摂取によってインスリンの分泌が適切に調整されることで、血糖値の安定化が期待できるのです。

実際に行われた研究の中には、アルロースを摂取することで食後の血糖値上昇が抑えられたという報告があります。

例えば、ある実験では、アルロースを含む食事を摂取した被験者の血糖値上昇が、通常の食事を摂取した場合と比較して明らかに緩やかであったことが確認されました。

このことからも、アルロースが血糖値スパイクを防ぐ働きを持っている可能性は十分に考えられます。

ただし、アルロースの効果には個人差があるため、誰にでも同じような結果が得られるとは限りません。

また、アルロース単体で血糖値スパイクを完全に防げるわけではないため、食事全体のバランスを考えながら摂取することが大切です。

食物繊維が豊富な食品を一緒に摂ることで、さらに血糖値の上昇を緩やかにすることができます。

このように、アルロースには血糖値スパイクを防ぐ可能性があり、糖尿病予防や健康管理の一環として注目されています。

しかし、その効果を最大限に活かすためには、適量を守りながらバランスの良い食事を心がけることが重要です。

血糖値を下げる仕組みと研究データを紹介

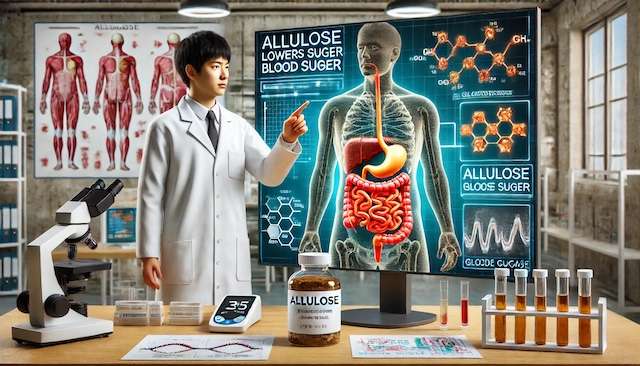

アルロースが血糖値を下げる働きには、いくつかの科学的なメカニズムが関係しています。

まず、アルロースは体内で代謝されにくい糖であるため、血糖値に直接的な影響を与えにくいという特徴があります。

これに加えて、血糖値のコントロールに関与するいくつかの仕組みが明らかになっています。

一つ目の仕組みは、小腸での糖の吸収抑制です。アルロースはブドウ糖と似た構造を持っていますが、実際には体内で利用されにくいため、小腸での糖の吸収を競合的に阻害する可能性があります。

この結果、血液中に取り込まれるブドウ糖の量が減少し、食後の血糖値上昇が抑えられると考えられています。

二つ目の仕組みは、肝臓における糖新生の抑制です。糖新生とは、体が必要とするブドウ糖を肝臓で新たに生成するプロセスのことを指します。

通常、血糖値が低下すると肝臓が糖を生成して補いますが、アルロースの摂取によってこのプロセスが抑えられる可能性があると報告されています。

これにより、血糖値の上昇がより穏やかになると考えられます。

これらの仕組みを裏付ける研究も進んでいます。例えば、ある動物実験では、アルロースを摂取したラットの血糖値が有意に低下し、インスリン感受性が向上したことが確認されています。

また、人間を対象とした研究でも、アルロースを摂取した被験者の食後血糖値が低下する傾向が示されました。

特に、2型糖尿病患者においても効果が期待できるとする研究報告もあり、今後のさらなる研究が待たれるところです。

注意事項として、アルロースの血糖値低下効果を最大限に引き出すためには、適量を守ることが重要です。

過剰に摂取すると、腸内環境に影響を及ぼし、一時的に消化不良や下痢を引き起こす可能性があるためです。一度に大量に摂取するのではなく、日常的な食事の中で適量を取り入れることが推奨されています。

アルロースだけに頼るのではなく、血糖値管理を意識した生活習慣も並行して行うことが大切です。

例えば、食事の際に食物繊維を多く含む食品を摂取する、適度な運動を取り入れるなど、総合的なアプローチが必要になります。

以上のように、アルロースには血糖値を下げる仕組みが複数存在し、実際の研究データによってその可能性が示唆されています。

ただし、まだ新しい甘味料であるため、今後のさらなる研究が必要であることも理解しておく必要があります。

適量を守りつつ、バランスの取れた食生活の中で活用することが、健康的な血糖値管理の鍵となるでしょう。

糖尿病患者も使える?安全性と適用範囲

糖尿病患者にとって、食事管理は非常に重要な要素の一つです。特に、血糖値を急上昇させる食品を避けることが求められるため、甘味料の選択には慎重になる必要があります。

近年、アルロースは血糖値の上昇を抑える効果があるとされ、糖尿病患者にも利用可能な甘味料として注目されています。

しかし、本当に安全に使用できるのか、その適用範囲について詳しく見ていきましょう。

まず、アルロースは一般的な糖とは異なり、体内でほとんど代謝されない特徴を持っています。

そのため、血糖値に直接的な影響を与えにくく、インスリンの追加分泌を必要としない可能性が指摘されています。

実際に、いくつかの研究ではアルロースを摂取した後の血糖値の変化を測定し、食後血糖値の上昇が抑えられる傾向があることが確認されています。

この点から、糖尿病患者が使用する際のメリットは十分に期待できると言えます。

さらに、アルロースはインスリン抵抗性の改善にも寄与する可能性が示唆されています。

糖尿病の進行に関わる要因の一つとして、細胞がインスリンの働きを十分に受け入れられなくなる「インスリン抵抗性」があります。

動物実験の結果では、アルロースを摂取したラットのインスリン感受性が改善され、血糖コントロールが向上したことが報告されています。

このため、単なる代替甘味料としてではなく、糖尿病の管理に役立つ可能性があるのです。

しかし、一方で気を付けなければならない点もあります。まず、アルロースは比較的新しい甘味料であり、長期的な安全性に関するデータはまだ十分に蓄積されていません。

そのため、糖尿病患者が継続的に摂取する場合は、医師や栄養士と相談しながら適量を守ることが重要です。

また、アルロースを過剰に摂取すると、腸内環境に影響を及ぼし、一部の人にとっては消化不良や下痢を引き起こす可能性があるため、摂取量には注意が必要です。

適用範囲についても考慮するべき点があります。アルロースは単体で甘味料として使用できるだけでなく、料理や飲み物、加工食品にも取り入れられています。

ただし、糖尿病患者向けの食品に使用されているかどうかは、製品ごとに成分表示を確認することが大切です。

特に、他の糖アルコールや人工甘味料と混合されている場合、それらの影響も考慮する必要があります。

総合的に見ると、アルロースは糖尿病患者にとって比較的安全に使用できる甘味料の一つであり、血糖値のコントロールに役立つ可能性があります。

しかし、まだ研究が進行中であるため、過信せず、適量を守ることが重要です。食事全体のバランスを考えながら、慎重に取り入れていくことが望ましいでしょう。

アルロースの血糖値への影響とラカントの違い

- ラカントに血糖値への影響がある?

- ラカントの摂取で血糖値が上がるのは本当?

- ラカントと血糖値の実験データを紹介

- 副作用はある?安全に摂取するための注意点

- 1日の適量と摂取時のポイント

ラカントに血糖値への影響がある?

ラカントは、血糖値に影響を与えない甘味料として知られており、糖尿病患者や血糖値を気にする人々の間で広く使用されています。

実際にはどのような仕組みで血糖値に影響を及ぼさないのか、また、場合によっては血糖値が上昇することがあるのかについて詳しく解説していきます。

まず、ラカントの主成分は「エリスリトール」と「羅漢果(ラカンカ)エキス」です。エリスリトールは糖アルコールの一種であり、体内でほとんど吸収されず、エネルギーとして利用されません。

そのため、血糖値を直接上昇させることはなく、インスリンの分泌を促すこともありません。

この特徴により、糖尿病患者や血糖値コントロールを目的とした食事制限中の人々に適した甘味料とされています。

その一方、ラカントのもう一つの成分である「羅漢果エキス」は天然の甘味料ですが、その甘味成分には「モグロシド」という物質が含まれています。

モグロシド自体は血糖値を直接上昇させることはありませんが、市販のラカント製品の中には、他の成分が添加されている場合があるため注意が必要です。

一部のラカント系商品にはマルトデキストリンなどの炭水化物が含まれているものもあり、これが血糖値の上昇を引き起こす可能性があります。

また、ラカントが血糖値に影響を与えるかどうかは、摂取方法や個人の体質にも左右されます。

エリスリトールはほとんど代謝されずに体外へ排出されますが、消化器官の状態や腸内細菌のバランスによっては、一部が発酵し、微量のカロリーとして吸収されることがあると指摘されています。

そのため、極端に大量に摂取すると、わずかながら血糖値に影響を及ぼす可能性も否定できません。

さらに、ラカントの摂取と同時に他の糖質を多く含む食品を摂った場合、血糖値の変化が異なる場合があります。

例えば、ラカントを使用したスイーツであっても、小麦粉やでんぷんが含まれていれば、それらの糖質が血糖値を上昇させる原因となるため、「ラカントを使っているから血糖値が上がらない」とは一概には言えません。

こうした点を踏まえると、ラカント自体は血糖値にほとんど影響を与えない甘味料であるものの、製品の成分や摂取量、食べ合わせによっては影響が出る可能性があることを理解しておくことが重要です。

特に糖尿病患者や血糖値管理が必要な人は、ラカントを含む食品の成分表示をしっかりと確認し、血糖値への影響を最小限に抑える工夫をすることが望ましいでしょう。

ラカントの摂取で血糖値が上がるのは本当?

ラカントは、血糖値に影響を与えにくい甘味料として広く知られています。

しかし、一部では「ラカントを摂取すると血糖値が上がる」との意見もあり、その真偽について疑問を持つ人も少なくありません。では、ラカントの成分や作用を詳しく見たうえで、本当に血糖値が上がるのかどうかを検証していきます。

ラカントの主成分は「エリスリトール」と「羅漢果エキス」の2つです。

エリスリトールは糖アルコールの一種ですが、体内でほぼ代謝されず、そのまま排出されるため、血糖値を直接上昇させることはありません。

また、インスリンの分泌を促すこともないため、糖尿病患者をはじめとする血糖値管理が必要な人々にとって、安全に使用できる甘味料とされています。

一方で、「ラカントで血糖値が上がる」と言われる要因として考えられるのが、製品に含まれる「羅漢果エキス」や「その他の成分」です。

羅漢果自体は天然の甘味成分を含んでおり、糖分ではないため血糖値を上げる作用はないとされています。

しかし、市販されているラカント製品の一部には、エリスリトールや羅漢果エキス以外の成分が含まれていることがあります。

例えば、一部の商品には「マルトデキストリン」や「水あめ」が含まれていることがあり、これらは血糖値を上昇させる可能性がある成分です。

成分表を確認せずに摂取した場合、「ラカントを使っているのに血糖値が上がった」と感じることがあるかもしれません。

また、ラカントを使用した食品の「組み合わせ」も影響を与える要因の一つです。

例えば、ラカントで甘みをつけたスイーツであっても、小麦粉や米粉などの炭水化物が含まれていれば、当然ながら血糖値は上昇します。そのため、ラカント自体には問題がなくても、他の材料によって血糖値が上がってしまうこともあるのです。

個人の体質や消化器官の状態も関係する可能性があります。

エリスリトールは基本的に吸収されずに排出されますが、腸内環境によっては一部が発酵し、微量のエネルギーを産生することがあると指摘されています。

このように、ラカント自体は血糖値を上げるものではないものの、特定の条件下では影響を受ける可能性があるため、摂取時には成分表を確認し、食事全体のバランスにも注意することが重要です。

ラカントと血糖値の実験データを紹介

ラカントが血糖値に及ぼす影響については、いくつかの実験データが報告されています。これらの研究をもとに、ラカントの安全性や血糖値への影響をより具体的に解説していきます。

まず、ラカントの主要成分であるエリスリトールに関する研究では、エリスリトールを摂取した後の血糖値の変化を測定し、ほぼ変化がないことが確認されています。

ある研究では、健康な成人にエリスリトールを摂取させた後の血糖値を測定した結果、血糖値の上昇は見られませんでした。

これは、エリスリトールが小腸でほとんど吸収されず、そのまま尿として排出されるためと考えられています。

このため、エリスリトールを主成分とするラカントも、基本的には血糖値に影響を与えないとされています。

また、糖尿病患者を対象とした別の研究では、ラカントを含む食事を摂取した後の血糖値を測定したところ、血糖値の大幅な上昇は見られなかったことが報告されています。

この結果からも、ラカントが血糖値に与える影響は極めて低いと考えられます。

ただし、実験に使用されたラカント製品は純粋なエリスリトールと羅漢果エキスを含むものに限られており、他の成分が混ざった製品では異なる結果が出る可能性があるため注意が必要です。

市販のラカント製品を使った実験の中には、血糖値がわずかに上昇するケースも報告されています。

この場合、ラカントそのものが原因ではなく、製品に含まれる微量の糖質や、ラカントと一緒に摂取した他の食品が影響している可能性が指摘されています。

特に、ラカントを使用したスイーツや加工食品の場合、主成分以外の糖質が含まれていることがあり、これが血糖値の上昇を引き起こす原因となることがあります。

個人差によっても結果が異なることが研究で明らかになっています。

例えば、エリスリトールの吸収率や代謝は人によって異なり、一部の人では腸内環境の影響を受け、わずかながらエネルギーとして利用される可能性があります。このため、ラカントの摂取後に血糖値を測定すると、わずかに上昇する人も存在することが示唆されています。

こうした実験結果を総合すると、基本的にラカントは血糖値に影響を与えにくい甘味料であることが確認されています。

しかし、市販品の成分や食べ合わせ、個人の体質によっては例外が生じることもあるため、血糖値を厳密に管理したい場合は、自身で測定を行いながら適量を摂取することが推奨されます。

副作用はある?安全に摂取するための注意点

アルロースは、血糖値の上昇を抑える効果が期待される希少糖として注目されています。しかし、どんな食品や成分にも個人差があり、摂取量や体質によっては副作用が現れる可能性があります。

そのため、アルロースを安全に摂取するためには、事前にリスクや注意点を理解しておくことが重要です。

まず、アルロースの摂取による最も一般的な副作用として「消化器系の不調」が挙げられます。アルロースは体内で完全に吸収されるわけではなく、一部は小腸で吸収されずに大腸へ届きます。

この性質により、過剰摂取するとお腹がゆるくなったり、下痢を引き起こすことがあります。特に腸が敏感な人や、もともと消化器系のトラブルを抱えている人は注意が必要です。

また、糖アルコールなどの低消化性甘味料と同様に、一部の人では腸内細菌による発酵が促進され、ガスが発生しやすくなることもあります。

これにより、腹部膨満感や軽い腹痛を感じることがあるため、初めてアルロースを試す際は少量からスタートするのが良いでしょう。

さらに、アルロースは血糖値の上昇を抑える効果があるため、糖尿病の治療薬を服用している人は医師に相談することをおすすめします。

薬との相互作用により、想定以上に血糖値が低下する「低血糖」のリスクが高まる可能性があるためです。特にインスリン療法を行っている人は、慎重に摂取する必要があります。

その他、アレルギーのリスクについても考慮する必要があります。アルロース自体は天然由来の糖ですが、食品に含まれる成分によってはアレルギー反応を引き起こすことがあります。

市販のアルロース製品を使用する場合は、原材料を確認し、過去にアレルギーを経験したことがある成分が含まれていないかチェックすることが大切です。

このように、アルロースは基本的に安全性が高い甘味料とされていますが、摂取量や体質によっては副作用が起こる可能性もあります。

そのため、適量を守ること、体調の変化に注意すること、持病がある場合は専門家に相談することが、安全にアルロースを活用するためのポイントと言えるでしょう。

1日の適量と摂取時のポイント

アルロースを健康的に取り入れるためには、適量を守ることが重要です。過剰摂取を避けることで、副作用のリスクを抑えつつ、血糖値のコントロールにも役立てることができます。

では、1日の適量はどの程度なのか、また摂取時に注意すべきポイントについて解説します。

一般的に、アルロースの適量は1日10g〜15g程度とされています。これは、血糖値を抑える効果を期待しながらも、消化器系への負担を最小限に抑えるための目安です。

実際に行われた研究では、20g以上を摂取した場合、一部の被験者に軽度の下痢や腹部膨満感が見られたことが報告されています。

そのため、体質によっては10g未満に抑えたほうが安心な場合もあります。

また、摂取のタイミングも重要です。アルロースは食事中または食後に摂取することで、血糖値の上昇を緩やかにする効果が期待できます。

特に、炭水化物を多く含む食事と一緒に摂ることで、血糖値スパイクを抑える効果が発揮されやすくなります。

逆に、空腹時に大量に摂取すると、腸内での吸収率が変化し、副作用のリスクが高まる可能性があるため注意が必要です。

さらに、他の甘味料との組み合わせも考慮すべきポイントです。

アルロース単体での摂取でも十分に甘みを感じられますが、ラカント(エリスリトール)やステビアなどの低カロリー甘味料と組み合わせることで、甘味のバランスを取りやすくなります。

ただし、ラカントとアルロースを同時に摂取すると、どちらも消化器系に影響を与える可能性があるため、初めて試す際は少量から始めることをおすすめします。

また、アルロースは熱に強いため、加熱調理にも適しています。料理やお菓子作りに使用する際には、砂糖と同じ感覚で代用できるため、糖質を抑えつつも美味しさをキープすることができます。

しかし、砂糖と比べて甘味の強さが若干控えめなため、レシピによっては量を調整する必要があるかもしれません。

最後に、アルロースを摂取する際は、「継続的に摂ること」を意識するとよいでしょう。

研究によると、アルロースは一度の摂取よりも、長期間にわたって適量を摂取することで血糖値のコントロールに役立つ可能性が示唆されています。

したがって、無理なく日常の食生活に取り入れることが、健康維持につながると考えられます。

このように、アルロースの摂取においては、適量を守ること、食事のタイミングを意識すること、他の甘味料とのバランスを取ることがポイントとなります。これらを意識することで、アルロースを安全かつ効果的に活用できるでしょう。

アルロースの血糖値への影響と活用のポイント

記事のポイントをまとめます。

- アルロースは希少糖の一種であり、自然界にはわずかしか存在しない

- 血糖値の上昇を抑える効果があるため、糖尿病患者にも注目されている

- 体内でほとんど代謝されず、エネルギーとして利用されにくい

- 小腸での糖の吸収を抑え、血糖値スパイクを防ぐ可能性がある

- インスリン感受性を改善し、糖の代謝を助ける働きが期待される

- 糖新生を抑制し、血糖値の安定に寄与する可能性がある

- 砂糖に近い甘みを持ち、料理や飲料にも幅広く活用できる

- 消化不良や下痢を引き起こす可能性があるため、適量の摂取が推奨される

- 一般的な摂取量の目安は1日10g〜15g程度

- ラカントとは異なり、血糖値を下げる効果が期待される

- 食事と組み合わせることで、より血糖値のコントロールに役立つ

- 糖尿病の予防や管理の一環として利用されることが増えている

- 長期的な安全性についての研究はまだ進行中である

- 市販の製品には他の成分が含まれる場合があり、選択時に注意が必要

- 適量を守りながら、バランスの取れた食事と併用することが重要