ステビアは近年、天然由来の甘味料として世界中で注目を集めています。しかし、「ステビア 禁止国」というキーワードで検索する方が多いように、その安全性や使用可否についてはまだまだ疑問を持たれているのが現状です。

実際に、国によってはステビアの利用が認可されていなかったり、使用が制限されていたりするケースがあります。

この記事では、「ステビアの禁止国」に関する情報を中心に、なぜアメリカで一時的に使用が認められなかったのか、ステビアは添加物なのか、人工甘味料ではない天然成分としてどのように扱われているのかといった背景を詳しく解説します。

発がん性リスク、副作用、血糖値への影響、スクラロースとの違い、さらに、太る可能性やデメリットなど、健康への影響や国際的な評価も取り上げています。

ステビア禁止国の実態を理解し、安全に利用するための正しい知識を身につけたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

- ステビアが禁止されている国の理由と背景

- ステビアの安全性や健康への影響

- 天然甘味料と人工甘味料の違い

- 各国におけるステビアの規制と認可状況

ステビアの規制と安全性を巡る国際的な動向

- アメリカで禁止だった背景

- ステビアは添加物ですか?定義と扱い

- 人工甘味料ではない?天然由来の特性

- 発がん性リスクはあるのか

- ステビアとスクラロースの危険性との違い

アメリカで禁止だった背景

ステビアがアメリカで長らく食品としての使用を禁止されていたのは、「安全性の懸念」ではなく、「既存の甘味料産業との利害対立」が大きな要因とされています。

実際、1980年代から1990年代にかけて、アメリカではステビアの輸入や販売に対して厳しい制限がかけられていました。

この背景には、砂糖や人工甘味料(アスパルテームなど)を扱う業界の強力なロビー活動があったと指摘されています。

これらの企業にとって、ステビアのような「天然由来でカロリーゼロの甘味料」は、自社の市場シェアを脅かす存在だったのです。

ステビアに関するネガティブな情報が広まり、FDA(アメリカ食品医薬品局)も一時的に保留的な姿勢を取っていたと言われています。

ステビアの原産国である南米では古くから安全に利用されていたにもかかわらず、アメリカでは当初「新規食品添加物(Novel Food)」として扱われ、安全性データの不足を理由に承認が見送られていました。

しかし、2000年代後半に入り、複数の独立した研究機関からステビアの安全性を支持する科学的根拠が発表され、風向きが変わります。

そして2008年、ついにFDAはステビア由来の甘味成分「ステビオール配糖体(Reb A)」を「GRAS(一般に安全と認められる物質)」として認可。

その後、アメリカ国内でも清涼飲料水や食品への使用が本格的に広がることになったのです。

ステビアは添加物ですか?定義と扱い

ステビアは「天然由来の成分」ではありますが、多くの国では食品への使用時に「食品添加物」として分類されています。

これは「人工」か「天然」かではなく、「製造・加工の過程で添加される目的」が基準となるためです。

食品添加物とは、一般に食品の製造・加工・保存の目的で使用される物質全般を指します。

例えば、甘味を加える目的で使用されるステビアは、その性質に関わらず「甘味料」として添加物扱いになります。

つまり、自然由来であっても、意図的に加えられれば添加物という分類になるというわけです。

日本では、ステビアは1980年代からすでに「指定添加物」として認可されており、清涼飲料やガム、漬物などに幅広く使われています。

ただし「ステビア=添加物=危険」と短絡的に判断するのは適切ではありません。添加物かどうかはあくまで「使われ方の分類」であり、その成分自体の安全性とは別問題です。

EUやカナダ、オーストラリアでもステビアは添加物として承認されており、各国の規制機関はその摂取量や利用方法に関してガイドラインを設けています。

使用に際しては安全性データに基づく評価がなされているため、適切に用いれば特にリスクはないとされています。

人工甘味料ではない?天然由来の特性

ステビアは「人工甘味料」ではありません。これは消費者がよく誤解しやすい点のひとつですが、化学的に合成された成分ではなく、天然の植物から抽出された甘味成分であるため、分類としては「天然甘味料」に属します。

具体的には、ステビアは南米原産の多年草「ステビア・レバウディアナ」の葉から抽出された「ステビオール配糖体(Rebaudioside A など)」が主成分です。

この成分は植物そのものに自然に存在しており、古くから現地ではハーブティーや甘味料として利用されてきました。

対して、人工甘味料とは、アスパルテーム、サッカリン、スクラロースなどのように、化学的に合成されて甘味を持つ物質を指します。

これらは「ゼロカロリー」や「高甘味度」という点ではステビアと似ていますが、天然か人工かという出発点が異なります。

ただし、製品として市場に出回るステビア甘味料は、抽出や精製の工程を経て生成されているため、「完全に自然のまま」というわけではありません。「天然成分だが、加工された添加物」と理解するのが正確です。

その一方で、人工甘味料とは異なり、ステビアは摂取後に体内で代謝されても有害な副産物を生成しないという点が、消費者からの信頼を集めている理由のひとつです。

この理由により、健康志向の高まりとともにステビアが注目される背景にもなっています。

発がん性リスクはあるのか

ステビアに対する「発がん性の懸念」は過去に一部で取り上げられたことがありますが、現在では主要な国際的機関によってその懸念は否定されています。

科学的根拠に基づいた評価が進んだことで、安全な甘味料としての位置づけが確立されてきました。

もともと発がん性の疑いがかけられたのは、ステビアの構成成分である「ステビオール」が一部の実験でDNAに変異を引き起こす可能性があるとされたためです。

しかし、これらの研究は高濃度・非現実的な摂取量を前提としており、日常的な食品摂取レベルとは大きく乖離しています。

その後、世界保健機関(WHO)や国連食糧農業機関(FAO)の合同食品添加物専門家会議(JECFA)は、長期的な毒性試験や遺伝毒性試験の結果を踏まえ、ステビア由来成分には発がん性は確認されなかったと明確に結論づけました。

アメリカのFDAや欧州食品安全機関(EFSA)もこれに同調し、安全な使用基準(ADI:一日摂取許容量)を設定しています。

つまり、通常の食品中に含まれる量のステビアを摂取することで、がんのリスクが高まるという科学的証拠は存在しないのが現状です。

むしろ、血糖値や体重管理に対してポジティブな影響を与える甘味料として、健康志向の高い層に受け入れられつつあります。

ステビアとスクラロースの危険性との違い

ステビアとスクラロースはどちらも低カロリー甘味料として知られていますが、その性質と安全性には明確な違いがあります。

特に「危険性」に関しては、出発点の異なる2つの甘味料を同列に扱うことは適切ではありません。

まず、ステビアは植物「ステビア・レバウディアナ」の葉から抽出される天然由来の甘味成分であり、体内で分解・吸収されても有害な物質を残さないことが特徴です。

一方のスクラロースは、砂糖の構造を人工的に変化させた人工甘味料で、化学的には塩素を含んでおり、消化管では吸収されにくい設計になっています。

問題視されているのは、スクラロースが高温で加熱された際に有害な塩素系副生成物を生じる可能性があるという点です。

ドイツの連邦リスク評価研究所(BfR)などの報告では、加熱調理によるスクラロースの分解から発がん性物質(クロロプロパノールなど)が生成されるリスクがあると示唆されました。

これに対してステビアは熱に強く、加熱調理にも比較的安定なため、調理中に有害物質が発生する可能性は低いとされています。

長期摂取の影響についても、ステビアに関しては多くの研究で悪影響が認められていない一方、スクラロースには「腸内細菌のバランスを崩す可能性」などの指摘が一部であります。

したがって、「ステビアはスクラロースと同じくらい危険」という印象は誤りであり、それぞれの化学構造や代謝のされ方を理解したうえで判断することが大切です。

なぜ一部でステビアの禁止国が存在するのか

- ステビアの安全性は国によって評価が異なる

- 危険性は本当にあるのか

- 血糖値が上がるという誤解と真実

- 副作用に関する科学的見解

- ステビアを摂ると太る?代謝への影響は

- ステビアのデメリットは?

ステビアの安全性は国によって評価が異なる

ステビアの安全性については、国や地域ごとに評価基準や法的な扱いに違いがあります。

この違いは、科学的なデータの解釈だけでなく、各国の食品行政の姿勢や甘味料市場の状況にも左右されているのが実情です。

日本では1980年代からすでにステビアが食品添加物として認可され、健康食品や飲料などに広く使用されています。

その一方で、アメリカでは長らく「未承認甘味料」とされてきた歴史があります。これは、主に当時の安全性データの不足や、他の甘味料業界との競合を背景とした政治的要素が影響していました。

現在では、アメリカでも「Reb A(高純度ステビオール配糖体)」に限ってはGRAS認定を受けており、市場での使用が可能になっています。

ただし、ステビア全体(葉や粗抽出物など)が全て承認されているわけではない点は注意が必要です。

ヨーロッパでは2011年にEFSAがステビアの安全性を認め、EU加盟国でも広く使用が進みました。しかし、使用量や対象食品については細かく規制されており、自由度には制限があります。

南米やアジア諸国では、伝統的な使用実績に基づいて比較的緩やかな基準が設けられている場合が多く、パラグアイやブラジルでは古来から「薬草」としての利用も含めて親しまれています。

こうした違いから、同じ成分でもある国では認可され、別の国では規制対象となる現象が起きています。

これはステビアに限った話ではなく、他の食品添加物やハーブでも見られる現象ですが、グローバルな食品流通が進む現代においては、消費者側も「どの国の基準に基づくか」を意識することが求められます。

危険性は本当にあるのか

ステビアに対する「危険性」の議論は根強く存在していますが、その多くは初期段階の研究結果や一部の誤解に基づいたものです。

現在、ステビアの安全性は世界各国の公的機関によって一定の評価を受けており、適切な用量での摂取において明確な健康被害は報告されていません。

そもそも「危険性があるかどうか」を判断する際には、摂取量・摂取方法・個人の体質など、複数の要素が関係します。

過去にはステビオール(ステビアの分解成分)に細胞毒性があると報告されたこともありますが、それは通常の食事では摂取しきれない量を用いた実験によるものです。

実生活でステビアを摂取する範囲では、こうした影響は極めて低いとされています。

日本では1980年代から清涼飲料水や調味料への使用が進められ、40年以上の使用実績がありますが、大規模な健康被害の報告はありません。

これは、食品添加物としての安全性が長期的にも確認されている証拠といえるでしょう。

もちろん、すべての人にとって完全に無害というわけではなく、アレルギー体質の方や肝機能に不安がある方が慎重になるのは理解できます。

ただし、過剰に恐れるべき成分ではなく、科学的に評価された甘味料として安心して利用できるレベルであることは、多くの専門機関が一致して示しています。

血糖値が上がるという誤解と真実

「ステビアを摂ると血糖値が上がる」という情報を目にしたことがあるかもしれませんが、これは誤解によるものです。

むしろ、ステビアは血糖値をほとんど上昇させない甘味料として、多くの糖尿病患者や血糖値管理を意識する人に支持されています。

この誤解の原因としては、まず「甘い=糖分=血糖値が上がる」という一般的な認識が背景にあります。

しかし、ステビアの甘味成分であるステビオシドやレバウディオシドAは、糖類とはまったく異なる化学構造を持っており、体内でブドウ糖に変換されることがありません。

したがって、摂取後に血中グルコース濃度が急上昇するような作用は見られないのです。

実際に、ステビアの血糖値への影響を調べた複数の臨床研究でも、健常者・糖尿病患者いずれのケースでも、血糖値にほとんど影響しないという結果が報告されています。

ある研究ではステビアがインスリン分泌を穏やかに促す可能性も指摘されており、糖代謝の補助的役割があるのではないかと注目されています。

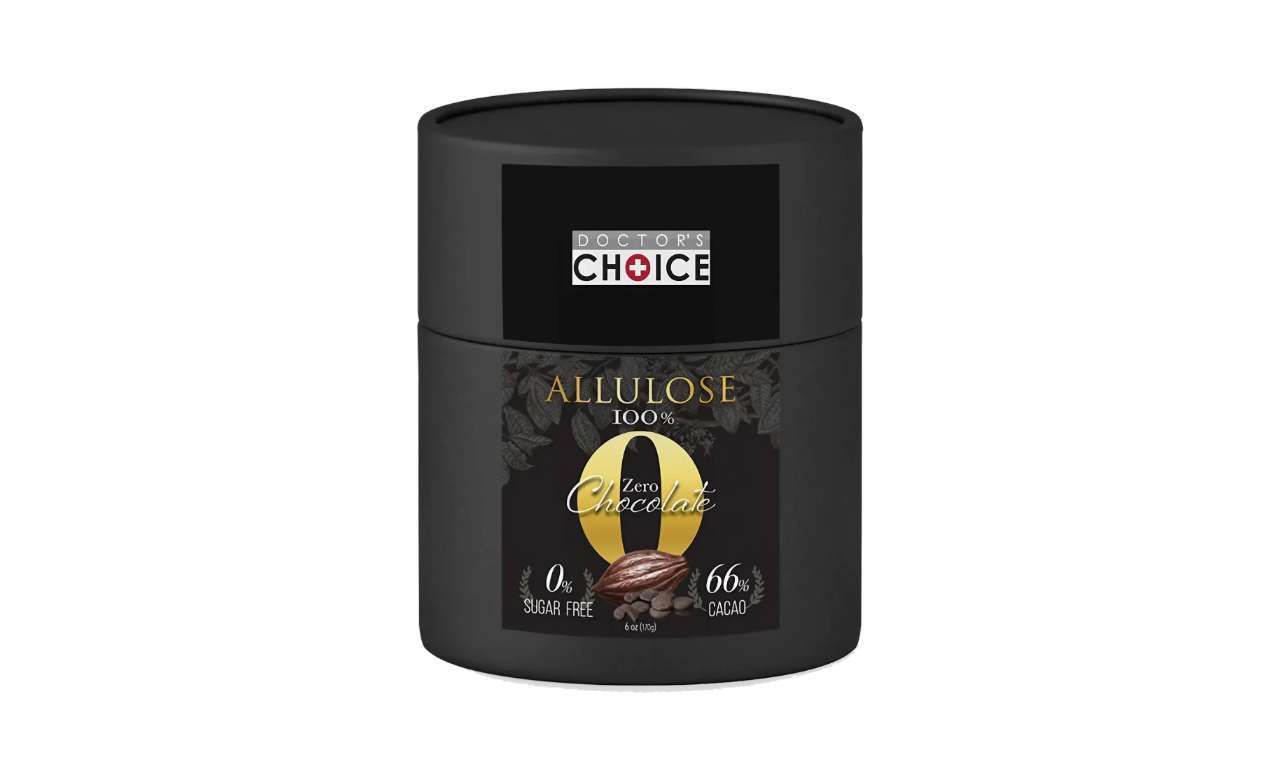

注意したいのは「ステビア使用製品に含まれる他の成分」です。市販の甘味料や清涼飲料水などには、ブドウ糖や果糖などの糖類が併用されているケースもあります。

この場合は、血糖値が上がる可能性がありますので、製品ラベルをよく確認することが大切です。

副作用に関する科学的見解

ステビアの副作用については、長年にわたって複数の研究が行われてきましたが、適正な範囲で摂取した場合において重篤な副作用は報告されていません。

国際的な食品安全機関では「安全な甘味料」として認可しています。

ステビアに関する副作用でよく挙げられるのは、下痢や腹部の張りといった消化器系の不調です。これらは過剰摂取時に見られることがあり、多くの場合は「甘味料そのもの」ではなく「過剰な量」に起因しています。

これは他の甘味料でも共通して見られる反応であり、適量を守っていればほとんど問題はありません。

一部では「ホルモンバランスに影響があるのではないか」「生殖機能に悪影響を及ぼすのではないか」という報告がありました。

しかし、これらの懸念については、後続の動物実験や人間対象の臨床試験において、有意な異常は確認されていないことが明らかになっています。

例えば、FAO/WHO合同の食品添加物専門委員会(JECFA)は、こうした副作用の懸念に対して「安全である」と公式見解を出しています。

副作用がまったくないとは言い切れないものの、通常の食生活においてはまず問題とならないレベルであり、過敏症など個人的な体質によるケースを除けば、非常に安全性の高い成分といえるでしょう。

ステビアを摂ると太る?代謝への影響は

「カロリーゼロの甘味料なのに太るのでは?」という疑問は、ステビアに限らず多くの代替甘味料に向けられる不安です。

しかし、ステビアが直接的に体重増加を引き起こすという明確な証拠は、現時点で確認されていません。

逆に砂糖の代替として使用することで、摂取カロリーを抑えられる可能性が高いと評価されています。

ステビアにはカロリーがほぼ含まれておらず、摂取しても体内でブドウ糖として代謝されることはありません。

この点で、砂糖やブドウ糖果糖液糖などの高カロリー甘味料とは異なり、エネルギー源として脂肪に変わるリスクは非常に低いといえます。

「甘味を感じることでインスリン分泌を刺激し、食欲が増すのでは?」という視点もあります。

一部の動物実験では人工甘味料全般に対して食欲増進の兆候が見られたという報告も存在しますが、ヒトにおける臨床研究ではステビアに関してそのような明確な傾向は見られていません。

ある研究では、ステビアを使用することで空腹感が抑えられ、全体的なカロリー摂取量が減少したという結果も出ています。

代謝への影響についても、ステビアは血糖値をほとんど上げないことから、糖質代謝においても悪影響を及ぼさないとされています。

肥満や糖尿病を予防・改善する目的でステビアを選択する人にとっては、積極的に活用できる甘味料といえるでしょう。

ただし、ステビアを含む製品の中には、他の糖質が混在している場合もあります。ステビア単体での評価と、加工食品全体での摂取内容は切り離して考える必要があります。

ステビアのデメリットは?

ステビアは「天然由来でカロリーゼロ、血糖値にも優しい」といった利点が多く語られる甘味料ですが、すべての人にとって万能な選択肢というわけではありません。

摂取する上での注意点や、いくつかのデメリットとされる側面も存在します。

まず最も多く指摘されるのが、「後味の苦み」や「独特な風味」です。これはステビオシドやレバウディオシドAといった成分特有のもので、人によっては甘さの中に草のような苦みを感じることがあります。

製品によってはこれを抑えるために、他の甘味料や香料をブレンドしていることもあり、純粋なステビアとは異なる味の印象を与えることがあります。

「天然由来=安心」というイメージが先行する一方で、過剰摂取により下痢や腹部の不快感を訴えるケースもあります。

これは腸内での浸透圧バランスに関係しており、他の糖アルコール系甘味料ほどではないにせよ、体質によっては注意が必要です。

加えて、製品選びにおいてはステビア以外の添加物や糖類が混合されているケースも多く、結果的に「ヘルシーな甘味料を選んだつもりが、糖質も摂ってしまった」という事態になることもあります。

ですから、健康志向で利用する場合は、原材料表示の確認が欠かせません。

そして、ステビアは甘さが非常に強いため、少量で十分な効果がありますが、逆にそのことが調理時の分量調整を難しくするという側面もあります。

ベーキングや料理での使用においては、他の甘味料と比べて扱いにくさを感じる人もいるかもしれません。

以上のように、ステビアには明確な健康メリットがある一方で、使用シーンや体質によっては細かな注意が必要です。

メリットだけでなく、こうした側面も理解した上で、自分に合った使い方を選ぶことが大切です。

ステビア禁止国の存在と国際的な評価を踏まえたまとめ

記事のポイントをまとめます。

- アメリカでは既存甘味料業界との利害対立で長年認可されなかった

- 2008年にステビオール配糖体がGRAS認定を受け米国で利用が拡大

- ステビアは天然由来だが食品への使用には添加物として分類される

- 日本では1980年代から指定添加物として認可され幅広く利用される

- ステビアは人工甘味料ではなく植物由来の天然甘味料である

- 加熱による有害物質の生成リスクはなく、調理にも適している

- スクラロースと異なり、腸内環境や発がん性に関しても懸念はない

- 国によってステビアの評価や規制基準には違いがある

- EUでは2011年に承認されたが、使用制限が細かく定められている

- 南米やアジアでは伝統的な利用実績から比較的緩やかな基準である

- 安全性についてはJECFAやEFSAなど主要機関が肯定的である

- 血糖値への影響はほとんどなく、糖尿病患者にも利用されている

- 過剰摂取時には消化器系の不快感が起こる場合がある

- 後味が苦手な人もおり、製品によっては他成分とブレンドされる

- 製品選びでは原材料表示の確認が重要である